访谈|孙明:再思中国之“道”的政治、治理内涵

北京大学政府管理学院教师孙明最近出版了新书《治道之统:传统中国政治思想的原型与定型》,对于道统-治统二分论及既有的政教合一认知,作者在书中做了新的解读,通过解析传统政治术语中的“皇帝王伯”等概念,深入分析“向上透一著”等“大事因缘”,会通礼制与思想,贯串出一条新的线索,构建对整部中国政治思想史的一个新的认识脉络。作者提出的“治道之统”能否成立,对于我们重新理解古代思想资源又有怎样的价值?作者就此接受了澎湃新闻记者的专访。

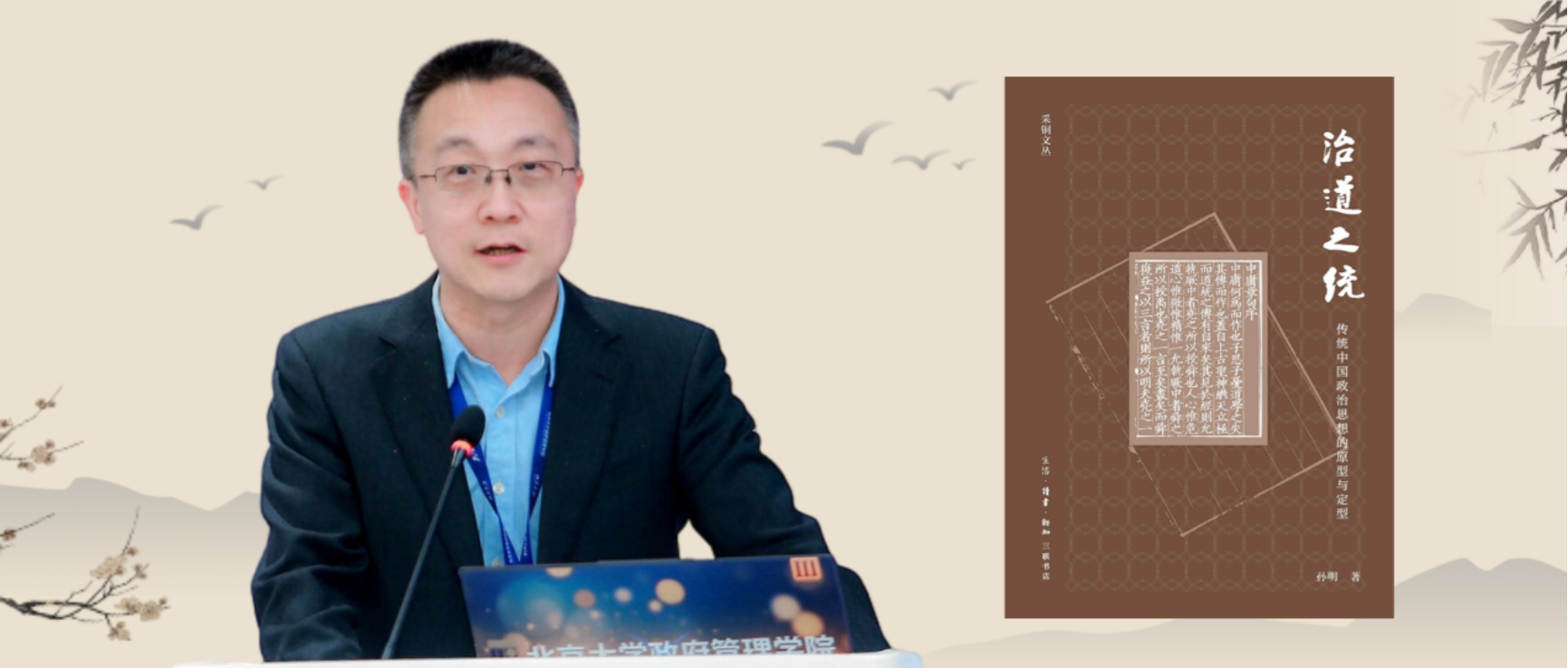

《治道之统:传统中国政治思想的原型与定型》,孙明著,生活·读书·新知三联书店,2023年8月版

问:能否先请您简单介绍一下本书的基本思路?

孙明:“治道之统”就是对应“道统”而来,本书的旨趣是重新理解“道统”,建立一个比“治统与道统二分”或简单化的“政教合一”范式更接近历史实际的中国政治思想史框架。中国之“道”是“务于治”的治道。在从“自然”向“制作”发展的治理史中,随着政治、国家、制度的演进程度和阶段,古代中国依次生成了“皇、帝、王、伯”四种治理形态。礼崩乐坏之后,如何在“制度之治”的背景下实现“治出于道”的理想型,是中国政治思想的核心议题。无法激活周礼集大成的礼乐王制,使王道具备良政善治能力,导致释老二氏之学蔚兴、“治出于二,而礼乐为虚名”以致正统不立这两个儒家士人不能接受的挑战。宋儒“向上透一著”,化“古”为“理”,以“皇、帝、王”的全部治道智慧提升王制的超越性,尊王黜霸,治道有统。“治道”不是向心性的单线进化,而是兼形而上下,始终保有内在的实践性要求。从“自然”到“制作”,“治”与“道”都是整全的,“道”就是合天地、国家、社会、人生与人心的整全之治,必要条件是治理行道之“权”,亦即“位”。宋儒底定的道统观,充分论证了士人述道明道而传道、无位而列道统,更憧憬圣王再世,行道出治,才能规复“治出于一”。“道统者,治统之所在也。”朝野共奉“道统在上”为理想型,明、清两代以此为意识形态建设要义,将道统“本朝化”。“政治”内在于“思想史”,中国思想有内在的政治实践属性。本书希望再思中国之“道”的政治、治理内涵,也就是(国家)实践的、社会政治的、权力的内涵。不把“思想”理解为一个与社会政治和实践相区分的东西,而是共同的一套对现实的安置方案,由此,对于思想与社会政治和实践的关系,就能看到更加紧密的部分。以“治道”通“道统”,也以“道统”通“治道”,两者本在一条线索上,合观则明。

问:您把治道的演化作为政治思想史的进路,能描述一下治道原初的基本内容吗?从书中看,您认为“黄老”是中国早期治道的代表。但早期治道的内容更多地存在于人们的历史记忆中,可否认为这更多只是后世的想象和追忆?

孙明:治道是人群出现之后,在如何与自然相处、如何建立社会伦理、如何施行国家治理这样渐次展开的治理演进中显现“原型”的。“皇、帝、王、伯”,是顺叙而不是“层累造成”。本书认为黄帝是政治体成形初期之治理与治道“大型”的“代表人”,老子为取上古治道而“道化”的思想家,在有关的传说与文字记载中,都体现了上古治道思想资源的积存。其中应有“后世想象和追忆”的成分,但我不同意后世思想家凭空想象、作伪,或应对时弊、面向大一统的世势而创发的流行说法,目的论、建构法是思想史研究中常见的“套路”,过于轻视历史与思想资源的延续性,我认为诸子是在累世相传(包括口头传说)的治理史与治道思想资源基础上“道化”的。这一方面有诸家传世文献中共性、交集的部分可以为证,另一方面社会学、人类学、考古学、政治学等学科对人类社会演进、对早期国家形态的研究,也可以佐证。史迹虽不可考实,治理形态与治道之“大型”却可以确定。从考证古迹到理解古治道之型的传说,不能确定的“具相”中可能蕴有确定的“抽象”,用传统中国的逻辑来说,这是治理史与治道史中“意”与“迹”的辩证。

问:您认为“诸子继承了中国文明诞生以来不同阶段形成的治道思想资源,这个资源库从掌于王官而流入民间,百家以其为治道思想和历史知识的基础,根据时弊和自己的立场进行了不同向度的发明,可谓各制其义,这是东周诸子兴起的基本思想脉络。上古至三代的治道是百家争鸣的思想资源的基盘。”这一说法对雅斯贝尔斯“轴心时代”的说法提出了挑战,或至少是修正,是这样吗?

孙明:与“轴心时代”商榷并非本书重点,但也在考虑之内,“道化”可以与“突破”形成一个对话,或者说是思维模式的转变。一是我想呈现从“皇、帝、王、伯”到诸子的连续性和丰富性,这个过程比既有研究所强调的“突破中的延续”的形态还要更加丰富,前提是重视历时积存的治道,这个“资源库”以周文之敝为背景实现了进一步的“道化”,百家争鸣,展现出纵横交错的思想格局,但不能抹杀之前漫长的治道积累。二是着眼点不在“突破”,而在于“治—道”关系,诸子之“道”是圣王之“治”的进一步道化,确立了“治道”的内在的实践性这一特质。

问:书中写到,随着历史进程,治道有一个“皇帝王伯”的发展的价值阶序。可否这么认为,从皇到王的衰退过程,一方面是在政治实践上国家治理能力的增强,另一方面却是治道的衰落。您怎样看待其间的张力?这一阶序似乎与道家的思路接近,是否可以说,道家对于治道的继承才最正宗?

孙明:如果说随着国家治理能力增强,治道衰落,这就是典型的道家观点了。我不完全赞同,我更“儒家”一点。“皇、帝、王、伯”这个价值阶序,是从东周诸子到汉、唐、宋的一般政治言说中比较普遍地被认同的,可以说是当时的“政治学”在一般观念上的表现之一。但治道的主干还是以周礼王制为立足点,究心所在是如何汲取“皇、帝”之道以使“礼乐政刑”的治理规模可以实行,从而远离包括“霸王道杂之”在内的“霸道”趋向的制度之治、刑法之治。孔子讲“二帝三王”之道,面对秦汉以降的“霸道”形势挑战,还不够,还要“向上透一著”才能挺立王道。这是在郡县国家和制度之治条件下,如何构建一个好政府、一套好制度的不懈努力。汉以降,中国治道总体上是以儒家为主的,治理已经进入制度之治的阶段而不能回头,儒家讲的“王道”是制度之治的代表,道家的“皇、帝”治道资源是辅助性的。

问:世界各文明的起源都包含浓厚的宗教、巫术色彩,而您理解的治道中,似乎并没有宗教、巫术的维度,是不是这个治道将宗教、巫术剥离了,怎么剥离的?

孙明:宗教、巫术的问题,我不懂。就我有限的学识而言,我确实没有在治道论说、辨正的主流中看到宗教、巫术有重要影响,所以没有强作解释。学界一般认为从周代进入了人文化的政治阶段,“治道”如何将宗教、巫术剥离出去?我想可能是另有系统所在,而非“剥离”。就是说,一个治道系统是“皇、帝、王、伯”,是治理如何符合人文之天的要求;另有一个宗教、巫术的系统,如自古以来的巫术在政治中的留存,道教、佛教等宗教对于政治的影响,这个系统一直存在,他们也必然有对于“治道”的论说。只是前者居于“大传统”的地位,后者是“小传统”了(虽然“大传统”“小传统”的划分已几乎被当代学界所摒弃,但笔者想不到更好的形容,姑且用之)。中国的超越之路是“即”,即现实(政治)而超越,即治(治理实践)而道,这就是全体大用,就是整全之治,而不必外求于神、佛。甚至排斥空灵的本体,“体”是“显微无间”的。影响政治与治理的,主要还是“皇、帝、王、伯”,而不是“神、佛”,这在中国与日本、欧洲等的对比中,可以强烈地感知到。笔者没有这方面的学术积累,虽然看过一些书,但不敢妄言。

问:周代相对于夏商来说不再是方国的松散联合,更具有统一性,更不用说秦汉以来大一统的政治格局,您所描述的上古治道能有足够的弹性应对这一政治局面吗?

孙明:以“古”为“道”“理”,上古治道脱离了具体的做法、技术层面,与王道结合,发挥了对“大一统”的支持作用。“春秋大义”非常重要,但如果王道不能树立,“正统”就不能确立,“大一统”就无从谈起,只能像五代那样“兵强马壮者”轮流坐庄。如果只是在仁义、礼乐王制层面讲王道,王道仍无法在现实、在人心里真正树立起来。“有治人无治法”,对制度的反思,先秦、两汉、魏晋、唐、宋都有,但没有超出拘于制度而求其“意”的层次。王道如何树立?只有援引“皇、帝”之道建成“道统”,才能保有王道的价值遵循。只有在这个政治伦理之下,“治”才能“大一统”。“道统者,治统之所在也。”确是中国治道及其规训现实政治的精髓。这个逻辑的导出,是“皇、帝、王”全部治道资源贯通的结果。作为时间、历史和事实的“古”一直存在,但只有成为超越的“理”“心”,而不只是“致太平之迹”,才能成为具有超越力量的“意”,与现实有力对话。超越是通过从“迹”到“意”而实现的,“意”从“皇、帝”之道而来,成为方法,转进为“心”“道心”“理”,表现为道的接续方法论:“心法”。用现代学术的思维来说,这是政治哲学的意义所在。从“迹”向“道”“理”,从“下”向“上”去“透”,这就是上古治道应对形格势禁而始终能够发挥作用的弹性所在,这是治道中抽象的力量的意义所在。

问:您认为“帝道是漫长的历史时期,从开端的黄帝延续皇道而更侧重自然无为,到尧舜之帝道末端已于无为之中开启礼乐制度的文治。尧舜帝道,是孔子、老子在无为之治道上的交集,说明了共同的治道历史记忆。同时,帝道内部分两段,也体现在道家与儒家的倾向上。道家侧重以原始无为之黄帝代表帝道,以其天道自然救周道;儒家则侧重以礼乐宽大之尧舜代表之,以接近王道、文献可征之尧舜无为救周室礼乐之偏。”是否可以说,儒家与道家的亲和力就体现在共享治道上,既然诸子出于王官,其他学派分享的治道有参与吗?还是被踢出局了?

孙明:儒家与道家有亲和力,共享“帝”道。儒家与法家也有亲和力,共享制度之治。又与两家皆因相近而相排斥,儒家要树立理想王道,就要向上“辟老”,向下“黜霸”。从治道角度来说,这也是王道既保有礼乐王制之治而不纯任“自然”,又不被制度束缚而流向“苛法”的表现。诸家所传治道,都在不同程度上参与了王道的建构,中国的“诸子学”就是对治道的不同方面的不断阐发。

问:您将汉唐“法后王”这一厚今薄古的逻辑与宋人“在儒家帝王之道框架内重返二帝三王之道”的逻辑对应起来,宋人的“重返”是否意味着对“汉唐”的断裂?断裂的根本原因在哪里?

孙明:是“接着讲”,而不是“断裂”。“照着讲”讲不下去了,是因为思想上的释老二氏之学兴起,政治上的五代乱象,这两个方面都有其复杂的政治、经济、社会、思想、学术的原因,但宋人归结为治道失坠,接过了韩愈的道统论,从宋初三先生到北宋五子,从范仲淹、欧阳修到王安石,都认为只有重新阐发治道,才能应对人心与现实的问题,直到二程、朱子实现“向上透一著”。注意,要“向上”,但只是“透一著”而不能更多,多了就成了“心学”了,就滑向他们要以之反对的释老二氏之学了。治道,并非只向内、向形而上超越。超越,只是要让实在更加完整、稳定、永恒,这是“体”的要义,而不是化为空灵。宋人佩服唐代的治理与制度,比如唐代制度完备,很“密”,以《唐六典》《大唐开元礼》为代表,是“后王制作”的高峰,但为什么这样完备的制度不能“长治久安”呢?宋人认为不能只讲“法”,还要讲“法意”,否则制度再完备,家庭伦理都不能持守,国与家都好不了。“有《关雎》《麟趾》之精意,而后《周官》之法度可行。”不能没有“法”,但“一法立、一弊生”,只有“法意”能救“法”之弊。这就把中国人对“制度之治”的理解推向了新的高度。我正在做这个方面的一些研究。

问:宋代完成了道统的定型,而清代“帝王认同并推动治与道、治统与道统合一,确实因势利导,进一步推动了士林呼吁的道统复合、治出于道在政治体制内部的实现,在政治实践和制度设计上的落实,祛除前朝积弊,改善了治国理政,稳定了政治、社会和文化秩序”。但您接着就说:这在思想史上看来或不免是“道”的降格,但实际上,“三代之道”一旦在现实政治框架中推进,恐亦难有二致。是否可以说,治道在现实政治中的实践,意味着离“治道”越来越远?

孙明:明、清两朝的“道统本朝化”,是意识形态,我特意要写这一段,是要写这个理想型战胜霸道之后仍然面临的困境。中国治道不屈于现实而又不能离开现实,孜孜求治而又不能脱离“道权”的约束,收获与困境皆在于此。行道与述道是整全的圣王治道分化出来的两个侧面,士人述道而维系传道,解决了道的传承问题;但君王传道,道统本朝化,也是一个思路,两方面的统合与张力耐人寻味。不能把这个意识形态只视为君主一厢情愿的结果,它是与时人的政治理想型、政治认知模式深刻互动的。康熙初年,江南就有士人认为“治统开,道统始开,而道统盛,治统愈盛”。鉴于晚明的秩序崩坏(我们今天对晚明有比较好的评价,但时人认知往往并非如此),逻辑是“道与治之统复合”,并且“圣人在上”“道统在上”,由此王道纲常而“复三代之治”,这不是“治统僭取道统”那么简单。这就是一种“理想型”投射在现实之中,塑造的政治与思想之“型”,形成了一种政治文化。由此可以加深对明、清两代君主集权强化及其思想背景的认识。它是思想付诸实践之后的一个后果,但也是中国政治思想本身就具有较强的实践意涵、内在的实践要求在当时政治体制下的必然结果。

问:这本书作为政治思想史方面的著作,您却很少用到现代政治学的术语,而多用古代传统的表述方式,您是怎么考虑的?

孙明:如您所说,本书大量使用了诸如“皇、帝、王、伯;命、位、圣、作、述、行、明;自然、制作”等历史概念,对“德、体”的内涵做了辨析,也非常重视运用“向上透一著”“全体大用”、作为道统传承机制的“心法—直接”等历史话语来说明问题,或“运转位移”等接近历史实况概括的词语在行文中的关键作用。我有一个基本的感觉,就是要从历史概念思考政治传统,努力恢复历史当时的话语的活力,让历史概念转身成为分析概念、概念工具。因为历史话语、传统表述方式,不仅是“话语”“表述”,还蕴涵着彼时彼地的思想、观念、逻辑乃至社会、制度。这些概念背后的国家、社会、个人及其统合逻辑,概念与其实践形态的还原,不是现成的“现代政治学术语”能够胜任的。如果反转“观物取象”的逻辑,一些历史概念给我们的启发是可以“取象观物”,即通过概念之象去观照其所自出的人事物的世界。而前提是,只有尽量具体、深入和全面地进入事实世界的整体,才能明白时人为何会制造或选择了那个词来概括或表达那些事物的逻辑。这就不是所谓概念史的问题,而是历史与历史之象的问题,它可能会成为从事实到理论的会通逻辑。激发传统概念的解释活力,用这些概念来描述、解释、分析政治社会现象及其深层次的复杂的内在机理,以之为津梁,“通古今之变”,这是传统的创造性转化,也会生成更加丰富的“现代政治学术语”。戴震有言“自然而归于必然”,当自然成为必然时,也就改造了“必然”。概念成为方法,就意味着历史和传统成为方法,或引出方法,这就是今天的“义理从训诂出”。而这个过程本身,也可能通往钱穆所谓中国本有之“精神宗旨道途格局”。也往往正是在体认到当时当地当事人的逻辑,用当时当地当事人的话语和逻辑去尽量还原历史的“貌”与“神”之后,才能猛然醒悟过去或现在的整体社会中的政治是一个立体的而非平面的,于是更接近一种有分寸感的、妥帖、圆融的境界,我们从而能更“通”一点。

重视历史概念与“历史意见”(钱穆语),也意味着追寻政治思想史的“内在理路”。“内在理路”是思想史研究的基本遵循,但不能忽视的是,政治思想史亦有其内在理路。在整全之治的规模中,政治、社会、治理与思想、学术、哲学是难以切割的,理想治道正是贯穿中国思想与学术史的一个莫大的问题。构建王道理想型,就是道统、王制决定的明道与行道合为一体、治出于道。“道与治之统复合”,整全之道明而行之,这在明清之际的拨乱反正中体现得非常突出,要“直接”、就要“反经”,而“尊德性—道问学”只是次一位的方法层面的循环转进。

当然,在概念与事实之间,理论与现象之间,中学与西学之间,仍需要长期不懈的“累译而遥通”的工作。我们对传统中国政治思想中的若干概念的重视,不是排他的,而是会通的。我们要做的,是以平等的眼光,发现历史上的、有效的“概念”,用现代语言将其说清楚,触发对历史和现实的新认识,它可能成为一个“分析概念”,也可能成为铺垫、引出新的“分析概念”的“历史概念”,从而推进历史和政治的认识和学术发展。

问:您的本专业在近代,而这本书的写作时限定格在了清中期。或许对您来说,这是一次特殊的研究过程。能否谈谈这次“上溯”的困难和收获?

孙明:我一直对中国政治思想史有特别的兴趣,或者说是最主要的兴趣。但只是阅读,没想过要写东西。这次是没办法,不写这样一本书,就没法理解清代的治道模型和“法意”,从清代向宋代推,再向先秦推,否则就不能说清楚,只好硬着头皮一路写下来了。我是学历史学的,我的研究习惯是先穷尽史料和既有研究,再分析论述,但这样一本书要回答的问题的规模,是不可能“穷尽”文献的,只能“尽量”,人间的事最难办的就是“尽量”,它意味着向一种未知的、不确定的状态去做全部的、无边无际的努力,整个写作过程真是“战战兢兢,临深履薄”,这几年每天都沉浸在相应的材料和论著之中,以全部心力向未知“趋近”,这是最主要的困难。经过这样一个过程,收获也非常大。我以往是想得多、写得专,追求“以小见大”,现在体验了一把“大题大作”,并且自己还算满意地完成了。更重要的是,确实是像最初的感觉一样,在这样一本比较“厚”的书中,才真正把治道从“原型”到“定型”,把整全之治的追求从萌生、到“治出于二”的裂变、再到“道统复合、治出于道”这个带有一定结构性的过程写出来了,由此才能理解清代的治道,这也是我们所承受的治道“传统”。当然,书中一定还有很多不当之处,可以将来修订,也希望得到同仁的指正。

转载自《澎湃新闻》

https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_25293034

阅读次数: